第一堂課(小組)

1. 請小組在5分鐘內討論並在小白板上寫下什麼是「波」、「波動」、「波源」、「介質」、「力學波」、「非力學波」,並舉例

※ 目的:(1) 5分鐘,時間短,所以一定要小組全員動起來,分工書寫,才能在時間內完成

(2) 協助學生抓重點概念+畫重點

※ 亮點:(1) 全員動起來,有人翻課本找答案,有人討論尋求答案,有人忙著統整書寫,有人負責把課本提到的這六項重點畫起來

2. 時間到,請各組停筆並舉起小白板,老師快速一組組對答案,同時給籌碼分數

※ 缺點:未即時回饋學生哪裡寫的對或不正確之處(幾乎都掌握到重點,也寫出所謂的正確答案,但仍有不完整或小錯的地方,忘了即時的修正及回饋,似乎期待在等等的討論上台演示時他們能自我修正,但實際能修正的不多)

3. 請小組來台前拿各組道具(一條彈簧和一條童軍繩)。請小組在10分鐘內用發下的道具演示並說明這六個名詞,並舉例

在倒數5分鐘時,由老師隨機抽棒次號碼,每組抽兩位上台演示 (即抽到第2棒,第4棒,就是各組的第2棒,第4棒等等要上台演示大家看),每組上台發表時間以1分鐘為限。

※ 目的:(1) 前5分鐘,小組因不知道等等會抽到誰上台,所以一定要每個人都會演示,都能上台報告,才能為小組得好分數

(2) 倒數5分鐘抽籤,讓被抽到的棒次有時間準備,2人培養默契,分配工作及統整剛剛討論的結果,未被都抽到的2人,協助或教導要上台的2人是否講得完整或給予建議

4. 時間到,老師隨機抽第一個組別上台,然後組別依次帶著小白板及需要使用的道具上台(假設第一個組別抽到的是第2組,這次是2,1,7,6,5,4,3的順序,以前都是2,3,4,5,6,7,1)

※ 亮點:(1) 可從中知道學生們如何解讀課本內容及這些名詞,知道他們已經了解的,或自以為清楚但實則模糊的觀念(看演示就會知道)→ 可以從中了解學生的先備知識,病症,才能對症下藥

(2) 可掌握學生的迷思概念,而從他們的已知去做有效澄清

(3) 由學生上台演示後,發現「波、波動、波源、介質」的概念已OK,因此只要稍微複習就好

※ 發現:(1) 有組別提出力學波和非力學波的差別是一個看得到,一個看不到

(2) 組別提出無線電波、動感光波,龜派氣功,有學生當下反應無法了解

(3) 發現如果不小心抽到該組的強棒,另一個人可能就沒有說話的機會或逃避不報告,因此決定下次要規定凡是上台者一定要開口報告,否則扣分

5. 老師統整並回饋學生的亮點及可以再說清楚或進步的地方(針對不清楚之處,老師再進行一次演示示範)

※ 討論:

(1)「力學波和非力學波的差別是一個看得到,一個看不到」之迷思

→ 先正增強他們提出與別組不同的原創想法,非照本宣科只抄課本的,有自己在思考!再舉他們自己提的聲波、光波為例去澄清,看到提出的小組一副恍然大悟的感覺,爽快呀!

(2) 解釋 無線電波、動感光波,龜派氣功

第二堂課(小組)

1. 請各組來台前拿各組道具(一條彈簧、一條童軍繩及一條橡皮筋)。請小組在10分鐘內用發下的道具演示並說明

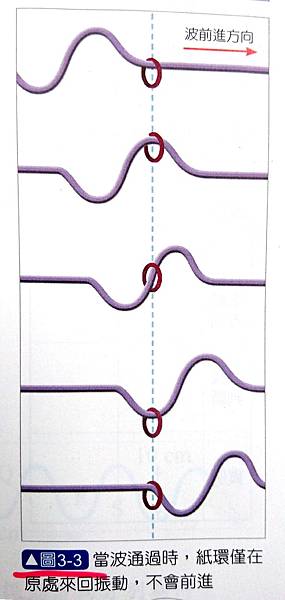

(1)「波只傳遞能量、不傳遞介質」(課本圖3-3);

(2)「表現怎樣才是一個完整的波 」(演課本圖3-5,做出1/4個波、1/2個波、3/4個波、1個波);

(3)「橫波」、「縱波」,並舉例

→ 強調此次要全組上台(因為演示需要人員協助),每一個人都要報告,有一人未報告就扣分

※ 亮點: (1) 有組別在討論時向我提出疑惑:縱波沒有一個完整的波嗎?沒有波峰波谷嗎?為什麼課本都沒有提到?

2. 時間到,老師隨機抽第一個組別上台,然後組別依次帶著小白板及需要使用的道具上台(假設第一個組別抽到的是第2組,這次是2,1,7,6,5,4,3的順序,以前都是2,3,4,5,6,7,1)

※ 亮點: (1) 各組幾乎都能完整呈現1/4個波、1/2個波、3/4個波、1個波

(2) 討論時,大家都會互相教學,並且腦力激盪要如何演示

(3) 有組別自己發明用橡皮擦放在彈簧中晃動,來解釋「波只傳遞能量,不傳遞介質」

(4) 歸納學生的上台演示,「波只傳遞能量,不傳遞介質」有三種演示方式:橡皮筋綁在童軍繩上,橡皮筋套在童軍繩上,橡皮擦放在彈簧內

→ 激發我去思考兩者的差別及表達之意義所在,並和同學分享

※ 發現:(1) 雖然各組幾乎能完整呈現1/4個波、1/2個波、3/4個波、1個波,但卻不能確認他們是否了解什麼是一個完整的波所需要的條件,但能確認一個波的雛型在他們心中已烙下印象

(2) 雖然各組幾乎都能說出什麼是橫波和縱波,介質振動方向和波前進方向的關係,但根據他們的演示並無對應他們的口頭說明,因此統整時再次演示澄清

3. 老師統整並回饋學生的亮點及可以再說清楚或進步的地方(針對不清楚之處,老師再進行一次演示示範)

第三堂課(小組)

1. 請小組在5分鐘內討論並在小白板上寫下什麼是「波各部位名稱及定義」、「波速」、「週期」、「頻率」,並舉例

※ 目的:(1) 5分鐘,時間短,所以一定要小組全員動起來,分工書寫,才能在時間內完成

(2) 協助學生抓重點概念+畫重點

※ 亮點:(1) 全員動起來,有人翻課本找答案,有人討論尋求答案,有人忙著統整書寫,有人負責把課本提到的這四項重點畫起來

(2) 不少組別在提出波速時,自己已從速度=距離/時間去推導

※ 缺點:三個班5分鐘似乎都寫不完,因此直接再給5分鐘書寫+討論演示

2. 時間到,請各組來台前拿各組道具(一條彈簧和一條童軍繩)。請小組在5分鐘內用發下的道具演示並說明這六個名詞,並舉例

→ 向全班強調 (1) 此次因為概念簡單,討論的項目較少,所以只會隨機抽某幾組上台演示,因此這堂課分數以書寫在小白板的內容為準

(2) 抽到掛在台上講不出來,扣分

(3) 抽完組別,他們上台後,願意自我挑戰,講得非常完整的,加分

3. 時間到,請各組將小白板都貼到黑板上,由老師隨機抽一兩組其中2人上台演示 (先抽組別,再抽棒次,即第一個上台是第3組,第1,2棒,第二個上台是第7組,第1,4棒),每組上台發表時間以1分鐘為限。

※ 目的:小組因不知道等等會抽到誰上台,所以一定要每個人都會演示,都能上台報告,才不會扣分

※ 亮點:從小組討論及上台報告,可以知道學生已清楚知道「平衡位置」的概念 (以以往經驗,總覺得學生對「平衡位置」是很模糊+忽略的)

4. 老師根據各組小白板內容用大彈簧演示+在黑板畫圖統整「橫波」、「縱波」、「波各部位位置」及「怎樣是一個完整的波」、「4個振幅一個波」、「數波」、「先產生的先傳遞」(波動未到之前及波動已過,彈簧在平衡位置)、「振幅代表能量」

5. 回家作業: 學習單p.1

第四堂課(未分組)

1. 檢討學習單p.1 第4題的第7,8小題-縱波的波數

(1) 提出別班同學在第二堂課提出的疑問:「課本上都是以橫波為例,難道縱波沒有一個完整的波,或者沒有波峰或波谷嗎」→ 引起動機

(2) 請第一橫排4位學生出列當支架+牆壁,協助我用大彈簧演示縱波,先表演1個縱波,再來2個,很多個,讓學生找怎樣是一個縱波,及老師手如何擾動

→ 形成 「一密一疏」為一個完整的縱波

(3) 在黑板上畫縱波圖,將學生的示意畫出來,標示「一密一疏」是一個完整的波,標示波長

(4) 詢問學生除此之外,哪裡到哪裡也可以是一個完整的波(測試學生是否已經學會會找相對應的點為一個波長的概念)

→ 此時已出現密部中點到密部中點為一個波,疏部中點到疏部中點為一個波,任一條線到其相對應的線為一個波的答案

(5) 介紹「密部中點」為波峰,「疏部中點」為波谷,並在此縱波上畫橫波,讓學生相對應縱波其實也是4個振幅一個波

(6) 再次判斷學習單p.1 第4題的第7,8小題-縱波的波數

※ 備註 ※

「一密一疏」及「密部中點到密部中點」,「疏部中點到疏部中點」為一個波,「密部中點」為波峰,「疏部中點」為波谷,在第三堂課時各班皆有某些小組已經寫出來,但稍微測試一下,學生並不太知道自己寫的東西是什麼意思,因此在此再強調一下,正增強他們很厲害已經寫出來了,老師只是在統整和延伸而已,並澄清一些迷思

2. 以複習的角度來教「週期」、「頻率」和「波速」-因為他們都已在第三堂課寫出這三者的定義及公式等等

→ 提醒課文及題目中文謅謅的寫法,及單位推導、英文代號之意義

3. 學習單p.2 第5題

(1) 先讓學生根據↑↓↓↑預測波形,算週期和頻率,推導一個波4步(4個振幅),波前進1步所花時間及所走之距離(1步1/4秒,1cm)→ 帶學生看老師設計表格中時間取的秒數之用意(每一大格剛好差1步)

(2) T=0秒~T=5/4秒,一格一格帶學生畫,T=6/4秒~T=8/4秒讓學生自己畫,老師在一起在黑板對答案

→ 提醒:有看到波在前進嗎?有看到先產生的波形先傳遞嗎?

→ 口頭詢問學生為什麼要畫在平衡位置上?→ 因為波動未到達,或波動已離去,所以繩子不再擾動,恢復到平衡位置上

(3) 和學生討論T=9/4秒的圖要怎麼畫 →T=10/4秒~13/4秒的圖要怎麼畫

(4) 大眼睛:你發現了哪幾個時刻的波形是一樣的?口頭詢問學生為什麼?

※缺點※ 沒趁勝追擊也算一下波速><

4. 回家作業:完成學習單p.3~4

第五堂課(未分組)

1. 檢討學習單p.3

(1) 第6題確定他們會從所畫之圖尋找出規律性,進而可以自己推導出第3小題10.5秒的波形,另外再隨機出一題讓學生回答

(2) 智多星題,第1小題和第3小題檢驗學生是否會預測波形及數波,第2小題測試他們是否能從第5和6題中去推論繩波上各質點下一刻的運動方向,進而教如何畫圖判別

2. 學習單p.4 第9小題

(1) 讓學生寫下自己認為的3-1重點,為自己的段考及國三作重點整理

(2) 老師提供2句希望他們能夠理解的重要觀念:「波只傳遞能量,不傳遞介質」、「同介質,波速相同」

(3) 用長而緻密的較重彈簧及短且輕的彈簧,還有傳筆的例子讓學生了解波速和介質本身粒子間緊密程度等性質有關,只要同一介質擾動,其波速相同

3. 播放「潘冠錡老師動畫」- 「熱運動」、「聲速」、「有趣的波動」

(1) 「熱運動」:讓學生更具象了解溫度=能量,溫度越高,粒子擾動越厲害。只要溫度更高,粒子就有機會脫離固體狀態的束縛,變成液體和氣體。導入溫度越高,粒子擾動速度越快的概念。

(2) 「聲速」:延續「熱運動」的概念,讓學生看動畫跟著動畫裡的嬰兒哇哇叫,感受溫度低時聲音傳播速度很慢,溫度高時,聲速變快

(3) 「有趣的波動」:

(複習)「波浪舞」-波只傳遞能量,不傳遞介質;

「橫波」-波只傳遞能量,不傳遞介質,介質振動方向和波前進方向垂直,數波;

「縱波」-波只傳遞能量,不傳遞介質,介質振動方向和波前進方向平行,數波

(延伸) 「水波」-綜合波,並非國中課本指的只是橫波,但依然波只傳遞能量,不傳遞介質;

帶學生比較「固定端反射」和「自由端反射」的差別;

討論「重繩到輕繩」及「輕繩到重繩」的差別,並類比到「固定端反射」和「自由端反射」→ 感受能量傳遞與振幅的關係

留言列表

留言列表